Chez nous, pas de maisons de haute couture employant des « petites mains » comme on en trouve à Paris. Découvrez nos joyaux couleur locale qui, parfois au beau milieu de champs de patates, perpétuent les traditions d’antan et font la part belle à la mode made in Belgium.

La crise du coronavirus nous a secoués et pour beaucoup, elle s’est accompagnée d’une invitation à passer au peigne fin leur propre dressing. L’envie de durabilité se traduit par un amour renouvelé pour le vintage et les éditions limitées. Au nom du « less is more », on observe une aversion croissante pour la fast fashion, ainsi qu’une revalorisation du véritable artisanat. Exit les t-shirts confectionnés dans un atelier de misère à 1.001 chaînes d’approvisionnement, hello les pièces fabriquées avec amour et savoir-faire près de chez nous. Cet intérêt soudain pour les produits locaux n’est pas si surprenant, les sociologues sont unanimes : en période de déracinement, il est essentiel de renouer avec nos racines. C’est pourquoi une génération de shoppers conscients tente de reprendre le fil de nos traditions et de notre héritage. Et il va sans dire que la Belgique était déjà une véritable nation de la mode bien avant les Six d’Anvers. Notre industrie textile remonte au XIIIe siècle. La mode est donc littéralement tissée dans notre culture et il est temps de revenir à ce noyau – ou à cette fibre, si vous préférez. Soit dit en passant, dans son tristement célèbre manifeste « Antifashion » de 2015, où elle esquisse une chronique du cirque de la mode de la décennie écoulée, la célèbre défricheuse de tendances Li Edelkoort déplore la disparition du savoir-faire : « Même le journaliste de mode lambda ne sait pas faire la différence entre un block print et un jacquard tissé. » Et cette amnésie collective est en partie responsable de la disparition de nos industries textiles au profit d’une production bon marché dans les pays à bas salaires. Sans elles, aucune connaissance de la filature, du tissage, des imprimés et des finitions, et sans connaissance, aucune chance d’innover. Tous ces éléments sont indispensables dans la recherche de solutions plus respectueuses de l’homme et de l’environnement. Il est donc temps de (re)faire connaissance avec ceux et celles qui font réellement la mode belge.

© Justin Paquay

La corseterie

Quarante machines, autant de kilomètres de câbles et quatre piqueuses qui travaillent courageusement sous un néon qui clignote : on n’a pas l’habitude de se laisser aller à des fantaisies extravagantes dans l’ancienne corseterie de la campagne de Kemmel, mais les apparences sont trompeuses. Ici, des dessous affriolants voient le jour, et sont d’autant plus excitants qu’ils sont fabriqués de manière durable, authentique et artisanale, mais aussi avec des machines d’époque. Le vieil atelier fait partie de Quality Construct, le producteur à l’origine de dizaines de success-stories belges comme la Fille d’O. Seize obus ont été déterrés dans le jardin de l’usine et un crucifix ou deux rappellent la morale stricte de l’époque, mais les jolis strings sur les établis ne mentent pas : nous sommes bien en 2021 !

« Autrefois, chaque village avait sa propre corseterie ; aujourd’hui, il n’en reste plus que quelques-unes en Belgique », explique la directrice Mieke Van den Broeck. « C’est dommage, car la fabrication de lingerie est un métier très technique. Chaque culotte ou soutien-gorge correspond à une fiche détaillée qui détermine les bons matériaux, les techniques de couture, le nombre de points et de poussoirs, les mesures exactes par taille (et c’est une question de millimètres). Chaque machine a sa spécialité : l’une peut faire des coutures en zigzag, une autre ne coud que des rubans de flanelle pour fixer les bonnets, une troisième est spécialement conçue pour contrôler la tension d’un élastique, etc. Il n’est pas rare qu’une seule pièce passe par cinq machines, et même dans ce cas, le produit fini dépend de l’effort qu’une couturière consacre à un tissu, ou de la tension qu’elle applique à l’élastique. Il faut généralement six mois à une nouvelle « main » pour maîtriser les bonnes techniques. Dans ces conditions, aucune production rapide à grande échelle n’est envisageable, mais la qualité est au rendez-vous. « Vous ne trouverez plus ça nulle part, il ne reste pratiquement plus d’ateliers qui soient vraiment en mesure de coudre des sous-vêtements. »

En matière de lingerie fine, la Belgique a une réputation à défendre : il suffit de songer au prestige des nombreuses marques de lingerie dans la région de Schellebelle ou à la société Liebaert à Deurne, pionnière dans le domaine du lycra. « Un soutien-gorge exige autant d’heures de travail qu’un manteau XXL, mais personne ne veut payer ce prix pour des sous-vêtements. Autrefois, 27 couturières travaillaient ici, aujourd’hui il n’y en a plus que quatre. Comme la demande est très élevée, nous faisons parfois appel à un atelier polonais qui partage nos valeurs et nos techniques. La mise en place d’une deuxième corseterie comme la nôtre n’est pas viable sur le plan financier. En raison de la crise du coronavirus, la demande pour cette méthode de production a augmenté, surtout chez les jeunes créateurs sensibles à l’impact de la mode, mais ceux-ci doivent bien sûr disposer d’un certain budget. En réalité, l’argent constitue la plus grande menace pour notre tradition. » C’est dommage à plus d’un titre, car nous avons un passé glorieux et seuls les anciens ateliers ont encore de vrais trésors dans leur grenier. C’est ainsi qu’est né le soutien-gorge bullet de la Fille d’O : la créatrice Murielle Scherre a repêché dans une vieille boîte d’archives un vieux modèle similaire des années 50, qui a rapidement servi de base à sa conception iconique. « Vous avez l’air surpris, mais on faisait preuve d’audace dans le passé. J’ai ici un vieux corset de nonne qui pourrait se retrouver tel quel sur le catwalk, avec ses lacets et autres détails ! »

© Justin Paquay

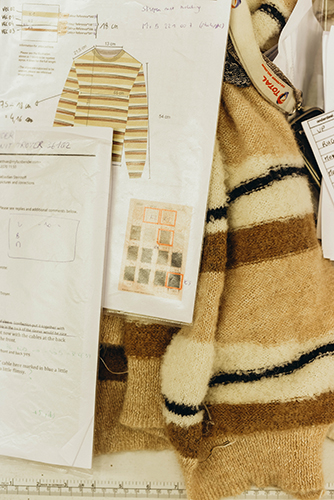

L’usine de laine

Par le passé, elle fournissait des pulls de l’armée et des costumes d’enfants en laine particulièrement prisés dans les années 60, mais aujourd’hui, Cousy est synonyme de mailles haut de gamme de renommée mondiale – pensez à Christian Wijnants, Dries Van Noten, Moon Games, Namacheko, Marine Serre, Christophe Lemaire, Gauge81 et Mosaert.

L’atelier de Zottegem existe depuis une centaine d’années et a réussi en un siècle à troquer sa veste élimée contre une tenue plus branchée. Au sous-sol, les archives s’entassent – de Dirk Bikkembergs, pionnier dans l’exploration de l’alliance mode-football, aux premiers croquis de Walter Van Beirendonck. « Il y a ici des créations qui datent de l’époque où certains grands stylistes étaient encore à l’école de mode », souligne Trees Cousy, qui incarne la cinquième génération de l’entreprise familiale. « La Belgique a joué un rôle important dans l’industrie de la laine : autrefois, Saint-Nicolas était l’épicentre du tricot et comptait de nombreux ateliers spécialisés. Seule une poignée d’entre eux ont subsisté, dont Cousy. C’est surtout mon père et mon oncle qui ont conduit l’entreprise vers la modernité. Quand ils ont commencé, les machines étaient encore actionnées par des cartes perforées. Grâce à eux, le tricot traditionnel s’est mué en mode haut de gamme, et leur savoir-faire a parlé à des créateurs émergents qui rêvaient de modèles audacieux. Un projet presque impossible à réaliser, que le fabricant moyen aurait poliment décliné à l’époque, a pu voir le jour ici. Nous y avons consacré beaucoup de temps et d’énergie, mais au fur et à mesure, nous sommes parvenus à repousser les limites de la machine et à nous spécialiser dans les tricots de niche. Aujourd’hui, nous sommes les spécialistes des structures brutes, des jacquards, de la technique de l’intarsia, du mélange de différents fils et couleurs. Par exemple, si la vision d’un créateur correspond à un “petit Chanel usé”, nous pouvons répondre à sa demande en proposant une gamme d’effilochures et de points spécialisés. Nos machines sont des outils coûteux, mais notre travail n’en demeure pas moins artisanal. Un pull passe en moyenne par une quinzaine de paires de mains avant d’être considéré comme terminé. Mes arrière-grands-parents travaillaient avec des machines à tricoter manuelles, tandis que nous avons opté pour des modèles électroniques. La plupart fonctionnent sur la base de logiciels compliqués qui ne peuvent être configurés que par des programmeurs spécialisés. Leur travail consiste à interpréter graphiquement les croquis du projet et à les convertir dans le langage de code adéquat pour chaque machine. Ce n’est pas une sinécure, et c’est la raison pour laquelle il est si difficile de trouver le personnel compétent – outre le coût élevé de la main-d’œuvre, c’est notre plus grand défi. Cela signifie aussi que nous attirons des gens passionnés : un de nos programmeurs a échangé Paris contre Gand pour pouvoir travailler chez nous. Un autre, d’origine suisso-japonaise, s’est retrouvé ici après avoir étudié à l’école de mode d’Amsterdam. Dans les couloirs, on entend parler néerlandais, turc, français, anglais et arabe. Nous sommes une entreprise 100 % belge, mais nous rassemblons des passionnés du monde entier. Ici, les projets compliqués n’effraient personne, mais déclenchent un processus créatif agréablement chaotique dans une atmosphère enthousiaste. »

© Justin Paquay

A LIRE AUSSI

Qui sont ces créateurs qui ont perdu leur nom dans la mode ?

Slow fashion : la mode éthique finira-t-elle par s’imposer ?